RESENHA - A FARMÁCIA DE PLATÃO

“A Farmácia de Platão”, de Jacques Derrida é um ensaio muito conhecido e mais lido, sobretudo na esfera acadêmica. Publicado originalmente na coletânea La dissemination (A disseminação), de 1972, foi traduzido num volume à parte no Brasil.

Podemos dizer que o texto se desenvolve através de uma cena de leitura, que, não apenas aponta alguns temas clássicos na filosofia de Platão, como, por exemplo, a questão da verdade, o metido dialético, a teoria das almas, o mundo das ideias, etc. Ela visa, antes de mais nada, tratar do diálogo platônico enquanto texto ou textualidade complexa, que envolve múltiplos níveis de estruturação ou camadas de composição.

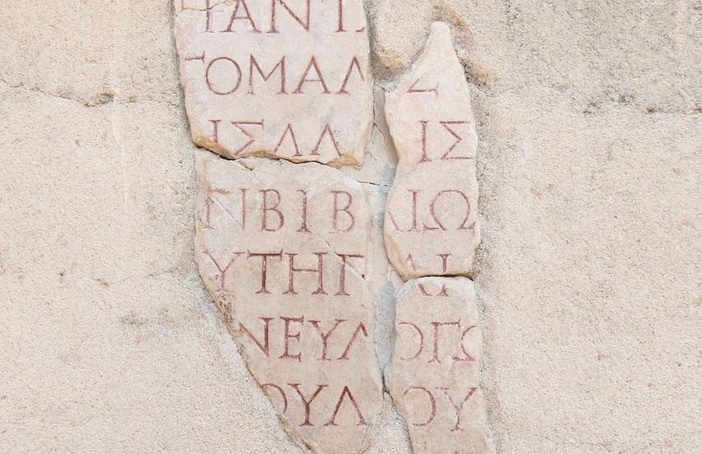

A metáfora que e articula o ensaio de Derrida destacou-se nos anos 1970 e 80, mantendo o seu fascínio até hoje: o texto, desde sua etimologia, é um tecido, uma composição heterogênea feita de muitos fios, os quais uma vez entrelaçados implicam muitas camadas de leitura. Essa metáfora “histológica - do grego histós, “objeto vertical, donde: 1) Mastro de navio; 2) rolo vertical (entre os antigos) de onde partiam os fios do tear; tear; tecido, teia, por analogia, teia de aranha”-tem como consequência o fato de a leitura derridiana operar recortes na textualidade platônica.

Primeiro e fundamental recorte: o texto escolhido, o FEDRO. Como Derrida assinala, esse diálogo que tem como personagens Sócrates e seu discípulo Fedro, foi muitas vezes maltratado por alguns comentaristas. Estes o consideram de certo modo defeituoso, pela apreciação feita em relação à escrita. Derrida refuta essa tese e brilhantemente nos instiga e nos mostra outras leituras e interpretações desse texto.

Derrida privilegia a cena final do diálogo de Platão, quando todos os temas parecem ter sido desenvolvidos e nada mais resta a fazer senão concluir a argumentação que Sócrates vinha fazendo através do método dialético, o qual ele não inventou propriamente mas que sem dúvida ajudou a aprimorar .

Essa cena final é nada mais nada menos do que o momento em que Sócrates narra para Fedro o nascimento da arte da escrita no Egito Antigo. Num texto que mimetiza um diálogo real entre mestre e discípulo, o Fedro, é narrado o mito da origem da escrita, a qual em princípio deveria ser uma mera reprodução da fala. Trata-se de duas cenas, portanto: a leitura de Derrida (cena 1) e a de Sócrates com Fedro, em torno da origem da escrita (cena 2). Derrida opera um micro-recorte no texto platônico para ver como este encena a origem da escrita. Como se um “diretor” ou “ dramaturgo”, retomasse uma cena filosófica clássica dois milênios depois e a reescrevesse à sua maneira.

Prestemos, no entanto, atenção ao fato de que a leitura microscópica de Derrida de modo algum se reduz a um “imanentismo”, que buscasse um sentido intrínseco à cena de Fedro. Desde o início de “A Farmácia de Platão”, a cena da origem da escrita vem articulada a outros momentos desse mesmo diálogo, bem como outros diálogos de Platão, além das referências à cultura grega e ao pensamento filosófico em geral. Em si e por si mesma, a cena não tem sentido absoluto e acabado. Ela só passa a tê-lo, e de maneira complexa, a partir das articulações que Derrida propõe.

A ESCRITA-PHÁRMAKON

A cena da leitura de Derrida sobre a cena da origem da escrita no diálogo de Platão se desenvolve justamente no sentido de expor uma grande ambivalência do termo grego phármakon, que é aplicado para qualificar os caracteres escritos, e de demonstrar como os tradutores quase sempre negligenciam essa duplicidade no ato da tradução. Em outras palavras, por si mesma a palavra phármakon não constitui uma novidade, nem foi Derrida que a descobriu. O dado inovador na leitura proposta por “A Farmácia de Platão” é tornar praticamente inviável uma decisão por um dos pólos, o positivo ou o negativo.

No contexto de seu aparecimento, e mesmo desde o seu começo, quando a palavra. Já vinha sutilmente associada aos textos escritos no encontro entre Sócrates e Fedro, a decisão exclusiva por um de seus sentidos, em geral o de remédio, em detrimento do outro, o de veneno, tem implicações diretas sobre o que está em jogo na textualidade do Fedro. Para Derrida muitas questões filosóficas e culturais passam por problemas e embaraços da tradução.

O Deus-Rei Tamuz se serve da palavra phármakon em sua acepção negativa, e nesse caso ele seria melhor traduzido por veneno, enquanto deus subalterno, Thoth, recorre ao termo phármakon para lhe atribuir poderes de cura em relação à memória, podendo ser traduzido por remédio.

Essa relação entre o termo phármakon (remédio e/ou veneno) e a escrita já tinha comparecido em outros momentos do diálogo, mas é na cena final que se explicita a ambígua caracterização. O dado a observar é que, desse modo se atribui à escrita a suspeita de uma eficácia oculta, próxima da magia e dos poderes secretos. Algo na arte da escrita incomoda e, para Derrida, esse incômodo não é meramente psicológico nem acidental. Há traços dos caracteres escritos que perturbam profundamente o Rei Tamuz, e Sócrates tirará grande proveito disso, antes de terminar o diálogo com Fedro.

O argumento de Tamuz para a rejeição da escrita é muito simples: ela não representa uma forma autêntica de memória, pois ao confiar a caracteres exteriores a sua própria memória interna os homens se tornarão mais esquecidos, isto é desmemoriados. Em vez do exercício próprio da memória viva (mnéme), auto-referida, tem-se com o texto escrito o recurso artificial a uma rememoração (hypómnesis) como signo da morte, de algo passado e exterior ao instante presente.

Para o rei, o texto escrito não pode ser um auxílio ao verdadeiro conhecimento porque ele simplesmente parece “repetir sem saber”. O que se marca, assim, é o valor da escrita como simples representação da fala, esta sim capaz de produzir o verdadeiro conhecimento como função da memória autêntica.

O poder do lógos, o discurso vivo, na presença e sob o controle de quem fala, está na razão direta de sua proximidade para com a origem, entendida como função de uma presença plena, a do pai do discurso ou, como se diz modernamente, o sujeito-falante. “Isso configura o que Derrida, no rastro de Heidegger, chamou de “metafísica da presença”, ou seja, o privilégio da presença como valor supremo, e prejuízo de qualquer diferimento, repetição ou diferença em todos os sentidos do termo”, explica Nascimento (2004). (NASCIMENTO, E. e GLENALDEL (orgs.). Em torno de Jacques Derrida. Rio de Janeiro, 7Letras, 2000).

A suspeita de Tamuz reproduzida por Sócrates, advém do fato de que o lógos é um filho, que, enquanto tal, recebe a assistência de seu pai, o autor do discurso. Já a escrita é caracterizada pela “ausência do pai”, representando sua provável dispensa.

É interessante mencionar, nesse contexto, que nos diálogos de Platão, e não apenas no Fedro, a escrita vem marcada por dupla caracterização: ora é vista como órfã, e assim corre todos os riscos de quem não conta com a assistência paterna. O texto escrito se aventura sozinho, expondo-se ao limites da orfandade. Ora, de outro lado, é vista como suspeita e acusada de matar seu próprio pai, e não de simplesmente tê-lo perdido. O texto escrito pode dizer aquilo que o pai-falante jamais diria, constituindo uma traição à origem do discurso e um parricídio em relação ao seu autor.

Órfã desprotegida ou assassina bastarda de seu pai, à escrita resta a qualificação negativa, pois sua especificidade se relaciona sempre à ausência do pai. Se isso é verdadeiro, o que singulariza o discurso (lógos) é ter um pai, ou antes, dirá Derrida, o conceito de paternidade é sobredeterminado pela fala: o pai é sempre pai de um falante-vivente. Já a escrita é a insidiosa cria de um escrevente-difunto, pouco importando se empiricamente ele ainda está vivo, pois o que está em pauta é o diferimento, a repetição de sua fala à distância, no tempo e no espaço. O logos é, portanto, a origem da paternidade, enquanto a escrita é a fonte da tormenta, com a morte anunciada do pai.

Em outras palavras, através do mito narrado por Sócrates estabelece-se uma posição entre um discurso legítimo (o lógos), e uma escrita parricida, a qual tanto pode ser vista como um remédio (para Thoth, seu inventor) quanto como um veneno (para Tamuz, o rei que não sabe escrever e, portanto, despreza a escrita). A escrita é um phármakon, embora o verbo “ser” neste caso não se reduza a um sinal de igualdade, mas seja o que no ensaio de Derrida mais nos dá a pensar.

Elaine Assolini